特集

五感をひらく沖縄旅

南風が心地よい春から初夏にかけては、沖縄旅のベストシーズン。

五感をフルに働かせて、沖縄ならではの自然や文化を体験する旅は

深い感動を与えてくれるはず。五感で巡る新しい旅をご紹介します。

【きく】初夏を告げるアカショウビンの声

リュウキュウアカショウビンは、九州以北のアカショウビンより少し小さめの亜種

初夏、夜明け前の清々しい空気の中に響く「キョロロロロ…」という美しい声。声の主は、島の人たちも心待ちにしている夏の鳥、リュウキュウアカショウビン。思わず聞き惚れてしまう軽やかなメロディです。大きな赤いくちばしが愛らしいアカショウビンは、鳴き声から「コッカーラ」や「クックルー」とも呼ばれ、八重山地方では神様のお使いともされる縁起の良い鳥です。

沖縄本島北部のやんばるや離島などでよく聞くことができますが、警戒心が強いので姿を見ることは容易ではありません。4月から7月にかけての夜明け頃、縄張りの主張やペアの相手を探すためによく鳴くので、声を頼りに、心地よい朝の散策を楽しむのもおすすめです。

海岸近くの林や公園など緑の多い場所でよく聞くことができます

https://youtu.be/pQc7sn-om3A?si=q9A-CNNbl0bi0swa

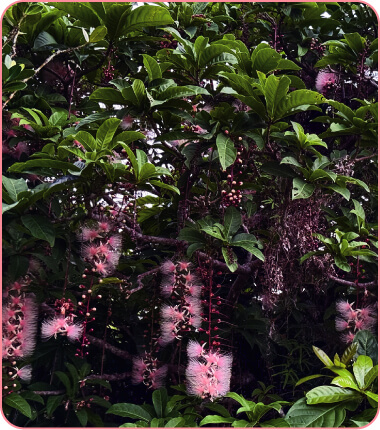

【かおる】水面に漂うサガリバナの香り

サガリバナの花言葉は「幸運の訪れ」。流れてくる花の香りに包まれる体験は、まさに至福のとき

初夏に咲くサガリバナは熱帯・亜熱帯性の常緑小高木で、夜に咲いいて朝には散ってしまう「一夜限りの幻の花」として知られています。

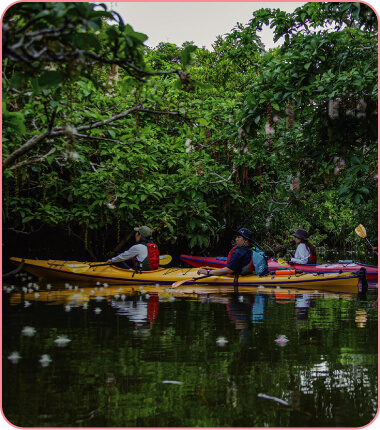

沖縄では那覇や名護などの市街地でも見ることができますが、甘い香りに包まれる特別な体験ができるのは、世界自然遺産の西表島です。

西表島の川沿いでは、亜熱帯のジャングルに覆われた湿地帯で咲いたサガリバナの花が、早朝、虫や鳥たちについばまれて次々と川に落ち、無数の花が華やかな香りを漂わせながら川面を流れていきます。大量のサガリバナは、かつて川の周辺で稲作が行われていた時代に猪垣として植えられたもの。人の暮らしと豊かな自然が融合して生まれた風景は幻想的で、一生に一度は見てみたいと訪れる人が後をたたない初夏の風物詩になっています。

https://youtu.be/QPXbHLdb_7A?si=MumZ3-QQ02b9Bqya

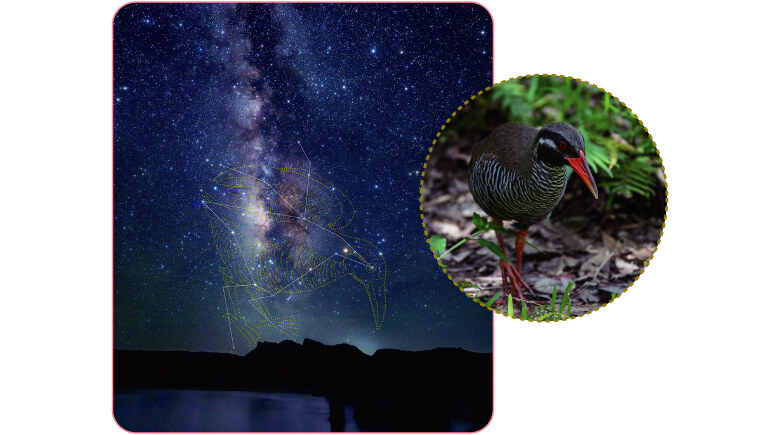

【みる】ティンガーラに輝くやんばるくいな座

沖縄本島最北端、辺戸岬(へどみさき)の星空。白っぽい帯は天の川で、沖縄では「ティンガーラ」と呼びます

世界自然遺産、やんばるの森の固有種として知られるヤンバルクイナが、夜空に輝く星座になったことをご存知でしょうか 。その名も「やんばるくいな座」は、88ある星座のうち、82の星座を見ることができる沖縄最北端、国頭村の星座として昨年制定されました。オスとメスが出会う場面を描いた「冬のやんばるくいな座」と、2羽の間に産まれたヒナが天の川で水浴びをしている様子を描いた「夏のやんばるくいな座」の2つの星座があります。

夜、国頭村で星空を観察していると、実際に「キョキョキョキョ」というヤンバルクイナの鳴き声が聞こえることも。おすすめは月明かりの少ない新月の頃。夏の間は、日没から約2時間後に、南東に見えるさそり座の方角でその姿を見つけることができます。

天の川で水浴びする「夏のやんばるくいな座」は、さそり座の一等星アンタレスが、ヤンバルクイナの特徴である赤い目になっています

https://yambaru-dark-sky-forest.okinawa/

【ふれる】沖縄伝統の木造船、サバニの文化と魅力にふれる

船大工の吉田友厚さん。サバニ文化の復興に人生をかけた熱い想いにふれてみて

船大工の吉田友厚さん。サバニ文化の復興に人生をかけた熱い想いにふれてみて

サバニは沖縄の伝統的な木造船。かつては漁や荷物の運搬などで実用的に使われていましたが、現在はハーリー(船漕ぎ競漕)などの伝統行事でその姿を見るのみに。

石垣島北部にある「吉田サバニ造船」は、古き良き沖縄の海洋文化であるサバニを見直そうと、島の船大工に弟子入りして技術を学んだ吉田友厚さんが主宰する造船所。

吉田さんが造った帆掛けサバニに乗って、風の力で海を滑る心地よさや、石垣島の雄大な自然を満喫するサバニライドツアーが人気を呼んでいます。ツアーでは自然体験だけでなく、海から上がった後にサバニの構造や歴史についてのお話を聞いたり、鉄釘を使わずに木と木を継ぎ合わせてサバニを造る、吉田さんの巧みな手技を間近で見ることもできます。

https://www.cicadae-sailboat.com/

【あじわう】島の銘酒、泡盛を深く味わう

寝かせれば寝かせるほど味わい深くなる泡盛。3年以上寝かせると古酒(クース)になります

2024年、沖縄の泡盛を含む日本の伝統的酒造りが、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。飲むだけではわからない泡盛の奥深さを味わうには、酒造りの現場を訪ねる酒蔵見学がおすすめです。

水が美味しいことで知られる沖縄本島の金武町にある崎山酒造廠は、創業110年の老舗。創業者の女性当主がコウジサー(杜氏)としても活躍した、珍しい酒造所です。

酒蔵見学では、スタッフの説明を受けながら、ほのかに泡盛の薫りが漂う蔵の中を製造工程に沿って歩いて回ります。最初に見えてくるのは木製の三角棚。この棚の中で3日かけて米麹を作るのが銘酒「松藤」の特徴です。熟練のコウジサーが嗅覚、視覚、触覚を働かせて丁寧に手入れすることで酵素力の強い米麹が出来上がり、泡盛の深みとまろやかさを生み出すそうです。続いて米麹を水、酵母と共に30〜40日かけて発酵させる仕込みタンクや、もろみとアルコールを分離させる蒸留機、出来立ての泡盛の原酒や、古酒の甕蔵などを見学。一つ一つの過程に、培われた技術と酒造りへの情熱が感じられ、見学後にいただく泡盛の味わいがより一層深まリます。